Aún hoy, treinta y dos años después de su atroz asesinato a manos de fascistas, Pier Paolo Pasolini es uno de los autores más perdonados, seguidos y denostados de la historia del pensamiento. Su pública homosexualidad, su insistido complejo de Edipo, sus feroces artículos de opinión, su poesía blanca y rasgada, y sus películas secuestradas en múltiples procesos judiciales, son piezas que jamás acabarán de encajar en el puzzle de un hombre completo, clasificable, asimilable por el sistema. Doce películas le bastaron para buscar las respuestas a preguntas inconcretas y eternas, preguntas sobre lo feliz y lo bello. Y como en una fatal coincidencia bíblica, su película número trece, a la vez que negaba cualquier posible respuesta, supondría también su sacrificio a manos de ignorantes como lo supuso para Jesús de Nazareth, el hombre al que, de un modo u otro, dedicó toda su filmografía.

Puede decirse que Pasolini afrontó durante su carrera dos retos cinematográficos especialmente extremos, en forma de adaptaciones literarias: la del libro más sagrado de Occidente (El Nuevo Testamento, en su versión de Mateo) y la del libro más sacrílego (Las 120 Jornadas de Sodoma del Marqués de Sade). Atisbaremos la primera para acercarnos sigilosamente al estilo de “reescritura” pasoliniana en su vertiente relacional de sexo y poder, y estudiaremos con mayor profundidad las relaciones entre estos dos factores en la segunda.

El Evangelio según San Mateo resulta una película dotada de la poética contradicción (siempre aparente) que supone que un ateo convencido como Pasolini rinda un homenaje frontal a la figura de Jesucristo. Y decimos aparente porque nuestro autor siempre declaró sentir por las clases desfavorecidas el mismo tipo de amor incondicional que nos llega del hijo de Dios cristiano a través de las escrituras. De hecho, el título original es, exactamente, Il Vangelo Secondo Mateo, con una significativa elusión del carácter beatífico del evangelista. No obstante no nos centraremos en el aspecto político (quizá el más dominante del filme, por encima del religioso, por cuanto presenta a Jesucristo como un líder de revueltas campesinas sin necesidad de alterar ni un ápice el texto evangélico). Más bien tomaremos partido de la puesta en escena, verdadera protagonista de la capacidad estilística que el autor ya demuestra en su tercera película: la emergencia del audiovisual como traductor del texto clásico. Con esta actitud Pasolini plantea un dilema al imaginario colectivo: reelaborando el texto a través de la imagen el autor tiene el poder de subvertir lo consabido hasta extremos realmente insólitos.

Uno de los ejemplos más notorios de escrupuloso respeto al original literario y al mismo tiempo subversión del tópico elaborado lo encontramos en la escena del baile de Salomé: sorprendentemente en el filme de Pasolini Salomé no es otra que una preadolescente vestida de blanco que danza candorosamente con una rama de celinda. Cuando concluye su danza, Herodes, extasiado ante la belleza de la niña, le ofrece la resolución de un deseo, y ella tras mirar a su madre pide la cabeza de Juan Bautista. La primera reacción ante esta transposición textual es de perplejidad: en ningún caso la imagen de Salomé ha sido la que nos ofrece aquí el autor italiano. Muy al contrario, el cliché al que recurrimos es siempre el de una ramera lasciva, ejecutando un baile oriental de vaporosa sensualidad. No obstante, si visitamos el texto bíblico original, el resultado no puede ser más revelador:

“En la fiesta natalicia de Herodes, la hija de Herodías danzó a vista de todos y agradó al rey. Por donde este le prometió con juramento darle lo que ella le pidiese”. Mateo, 14; 6 -7.

Nada de prostitutas infames. Nada de oscuros abismos de lubricidad. “La hija de Herodías danzó a vista de todos” es la única referencia que se hace de Salomé en el texto de Mateo. Pasolini subvierte de esta forma la estandarización impuesta por el potencial dramático de la Salomé de Oscar Wilde (confirmado por el simbolismo pictórico de Franz Von Stuck y asimilado por la cinematografía mainstream como la “versión oficial” de los hechos), delineando en la mise en scène una inesperada vuelta de tuerca al mito de la femme fatal, que lo hace más próximo a Benozzo Gozzolli, aunque no se corresponda con la ingenuidad estética del renacentista. La particular visión de Pasolini sobre el sexo, la inocencia y la perversión, y el poder que los combina, emerge en esta escena con una fuerza insólita: convirtiendo a Salomé en una niña empleada por los designios de sus mayores, prostituida si se quiere, para la obtención de un objetivo particularmente horrendo.

Tomando en cuenta este análisis, puede decirse que Pasolini, en sus intentos fílmicos por definir el alma humana, es arrastrado por dos mediadores fundamentales de la voluntad: el sexo y el poder. A cada uno de ellos dedicó una trilogía de películas: la Trilogía de la Vida (El Decamerón, Los Cuentos de Canterbury y Las Mil y una Noches), y la Trilogía del Poder (Teorema, Pocilga y Saló). Debido a diversas transformaciones ideológicas en el interior del autor, casi todas derivadas de la gran decepción que le inflingía constantemente el permisivo carácter de la sociedad italiana ante el nuevo poder, Pasolini decidiría abjurar de su trilogía más amable, la de la vida, para afrontar el reto más categórico de su carrera.

Saló es la respuesta a todas las contradicciones en el interior de Pasolini. De repente, toda su filmografía se convierte en un preámbulo teórico al cine que está por hacer, y que desgraciadamente la más grotesca de las censuras, la privación de la vida, le impedirá llevar a cabo. No obstante, nos quedó su testamento cinematográfico en Saló, quizá la aproximación más estricta al horror en una pantalla de cine que jamás se haya filmado.

No se sabe con certeza qué fue lo que hizo cambiar hasta tal punto la forma de ver el mundo en Pasolini. La versión más extendida cuenta la anécdota de una frase que el autor leyó en el libro que inspiró la película: “El sexo es el instrumento que el poder emplea para sojuzgar al pueblo”. Se piensa que desde entonces, Pasolini se consideró un traidor a su propia causa, dado que en sus últimas películas había encarado el sexo desde una perspectiva más bien amable y lúdica. De ahí que decidiera dedicar su siguiente cine a un opuesto literal, y que lo hiciera adaptando al autor que le había “abierto los ojos”.

Saló supone la primera y única adaptación de la conocida novela del Marqués de Sade “Las 120 Jornadas de Sodoma”, en la que cuatro representantes de la nobleza y el clero deciden firmar un pacto de negación absoluta del bien, secuestrando a una treintena de adolescentes hijos e hijas de campesinos, y sometiéndolos a sus caprichos sexuales, en un in crescendo de voluptuosa crueldad que culminará con el atroz sacrificio ritual de cada uno de los cautivos. Si bien esta obra literaria había estado presente con anterioridad, de una forma u otra, en la filmografía de Buñuel (con su forma más explícita en la última secuencia de La Edad de Oro, en la que el español llega, en su afán iconoclasta, a identificar a Jesucristo con uno de los libertinos de la novela), ningún autor había osado arrostrar tal argumento en toda su complejidad como hizo Pasolini en su última película. Consecuentemente, nuestro autor vuelve a transcribir el clásico desde su particular óptica, y sitúa la acción en la República de Saló durante la ocupación nazi, convirtiendo a los cuatro libertinos en mandatarios del nazifascismo italiano. Esto sin duda politiza radicalmente la obra original, pero lo hace únicamente desde una contextualización que acerca la obra a una audiencia contemporánea, ya que en esencia la diferencia de los personajes continúa siendo puramente estamental.

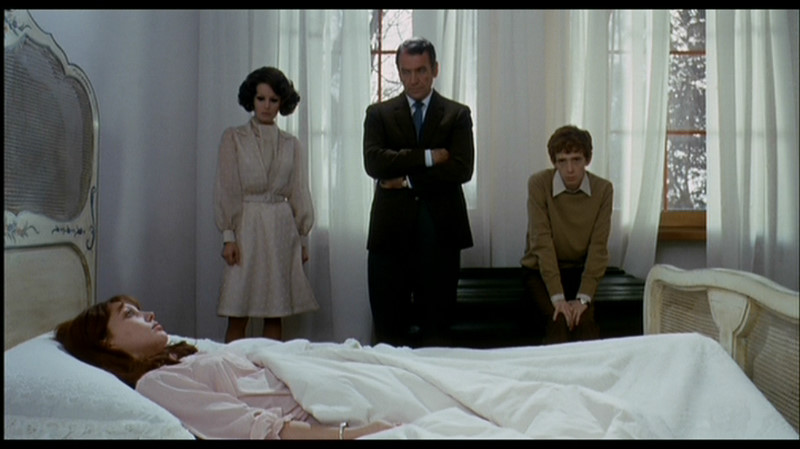

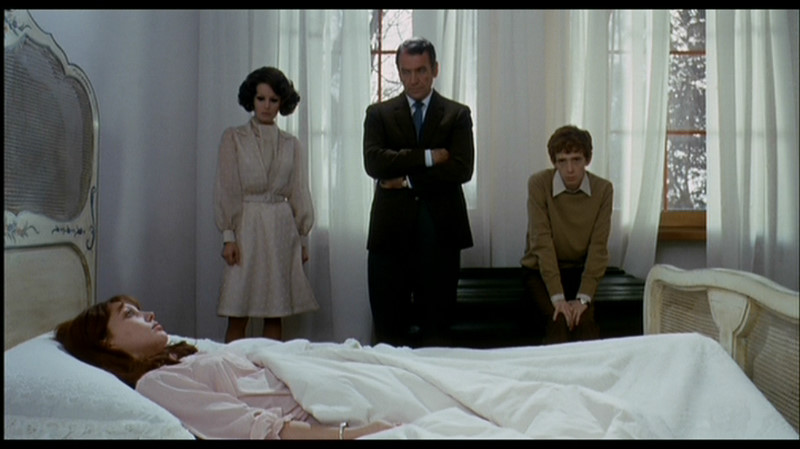

Saló es la película de la filmografía de Pasolini (y quizá de la historia del cine) que con más insoportable crueldad relaciona elementos de poder y sexualidad, en irónica respuesta al deseo de violencia y sexo del público mayoritario. A ellos les dedica una película envenenada y letal, donde desde el primer momento se aclara que no hay escapatoria posible: cuando en el camino hacia las dependencias de los nazis uno de los jóvenes secuestrados salta de un coche e intenta escapar, es inmediatamente abatido a tiros ante la sonrisa del Presidente, que acto seguido cuenta a sus tres acompañantes un chiste sin gracia, recibiendo por respuesta sus risas complacientes: un adelanto perfecto de la espantosa gratuidad de lo que va a ocurrir en el castillo de Saló. Pasolini estructura este carrusel de la crueldad en varios “círculos infernales”, similares a los que encontráramos en La Divina Comedia de Dante Alighieri (un referente a lo largo de su carrera, tanto cinematográfica como ensayística), y esto, junto con las formas clásicas del castillo, abren el preámbulo de una constante “culturización del horror”, que vaciará aún más de sentido los crímenes de los depravados. En las primeras palabras que estos libertinos dirigen a los jóvenes lo dejan claro: para el resto del mundo, ellos ya están muertos, y esto convierte las dependencias de Saló en un lugar sin valor físico, un entorno gobernado por la aberración, donde los cuatro poderosos ejecutan el horror con una disciplina férrea, para que el placer que les genera llegue intacto a los sentidos.

Jamás estuvo tan descompensado el factor aristotélico de la catarsis (catarsis como liberación del héroe, correspondida con la de la audiencia) como en esta película, una contraindicación formal que hace posible que aún hoy buena parte del público no pueda resistir su proyección completa. De hecho, el propio Pasolini afirmaría que decidió no retratar a las víctimas como pobres desgraciados al borde de la histeria, porque el visionado de Saló habría sido imposible incluso para él. Por el contrario, los convierte en mansos corderos de un rebaño metafórico: el del pueblo desfilando servilmente ante el neocapitalismo (para Pasolini una estructura social reciclada del antiguo fascismo). Este juicio encuentra su confirmación en el denominado Círculo de la Mierda, segunda parte del filme, en el que todas las vejaciones están relacionadas con la ingestión de excrementos: un trasunto, si se quiere, de los trusts alimenticios desarrollados por los nuevos capitalistas que, literalmente, obligan al pueblo a tragarse las heces que ellos producen. No obstante, y aunque como hemos mencionado las víctimas suelen caracterizarse por un Síndrome de Estocolmo que las deshumaniza y las aleja de una posible identificación del público (en una paráfrasis de la sentencia de Sartre: “Detesto a las víctimas cuando respetan a sus verdugos”), Pasolini opta por personalizarlas en el rol de una joven e inocente rubia, incapaz de doblegarse ante la perversidad. El asesinato de su madre durante su secuestro (que también identificamos en el texto original sadiano, como un reverso oscuro del tema de la maternidad y la administración del horror de Salomé) la convierte en un ser individual, destacable de la masa, y es precisamente la exposición impúdica de su dolor lo que excita a los poderosos, y los reclama como buitres a anular totalmente a su víctima.

No obstante, la cinta nos hace constantemente partícipes de una política de hechos consumados. En consonancia, el estilo de filmación de Pasolini sufre una transformación: mientras que en sus anteriores películas el recurso de la cámara al hombro hacía a sus argumentos acreedores de cierta improvisación, aquí la composición pictórica, casi matemática, cruelmente simétrica de los planos, nos conduce como agarrados por el cuello por un férreo raíl sin retorno a lo más oscuro de la condición humana: un destino reglamentado y firmado por cuatro señores que, al verse dotados de un poder que les justifica y salvaguarda, han decidido crear una ética basada en la negación de la ética previa, con objeto de hacer de sus perversos caprichos una realidad.

Asimismo, la ausencia absoluta de moral desprovee a los verdugos del más mínimo atisbo de prejuicio: castigan con la muerte tanto las prácticas religiosas como la filiación política a la izquierda, contraen matrimonio con sus propias hijas en un símbolo de hermanación, para después humillarlas y mutilarlas, y debaten sobre la anarquía del fascismo en la sala de reuniones, rodeados de óleos abstractos, mientras que el resto del edificio se caracteriza por un recalcitrante clasicismo. Pasolini, en su labor de traducción del texto original, caracterizado por la contrastada confluencia de la frialdad enumeradora que encontramos en su estructura de “diario” y el voluptuoso horror de lo que en este se narra, utiliza varias imágenes que redundan con espeluznante coherencia en este leit motif: la sonrisa del Presidente, constante hasta casi hacer pensar que se trata de una deformidad facial, o la escena en que las chicas son obligadas a masturbar a un muñeco con objeto de enseñarles a hacerlo con un hombre son imágenes perturbadoras que, sin contener en sí mismas perversidad alguna, van construyendo la “filmación del vacío” que Pasolini se planteó como respuesta dialógica al original sadiano, y puso en práctica valiéndose de la contradicción físico-anímica de los acontecimientos y sus actantes.

La secuencia final, una galería de espeluznantes torturas dirigidas a quienes de un modo u otro han desobedecido el reglamento, dan justa fe de ésta que hemos dado en denominar “filmación del vacío”: durante 10 minutos asistimos a tormentos inimaginablemente atroces, desde la quema de genitales hasta la extracción de ojos, pasando por cabelleras arrancadas y ahorcamientos, en definitiva un exhaustivo catálogo del horror. Pasolini opta en este caso por la forma más escalofriante de filmación posible: emulando las formas epistolares de la novela, construye todo un rito escénico alrededor de la escala final de torturas, consistente en la visualización de éstas, ejecutadas en el patio, por cada uno de los cuatro libertinos, turnados, a través de unos prismáticos ubicados en el interior del edificio. De esa forma, los aullidos de dolor de las víctimas son totalmente inaudibles, y crean en la audiencia una agónica sensación de malestar íntimamente relacionada con el vacío que referíamos.

A esto debemos sumar que nuestro autor decide llevar la planificación al extremo semántico de colocarnos en lugar de los libertinos, obligándonos a asistir a toda la secuencia en plano subjetivo, a través de los prismáticos. De esta forma, el radical contraste entre el asco y el horror que siente el espectador, y el placer sin límites que siente cualquiera de los cuatro sádicos supone una resta de iguales que nos deja a cero. Se puede tomar partido durante la proyección, pero no se pueden extraer conclusiones de lo que ocurre en esta película. La brutalidad sin concesiones (eso sí, en toda su complejidad epistemológica) es la única bandera que ondea durante todo su metraje.

La noche del estreno de Saló, Pasolini fue asesinado por quienes no pensaban como él. La imagen dantesca de su cuerpo aplastado por las ruedas de un coche, apuñalado repetidamente, descalabrado y carbonizado parecía tener algún tipo de relación con su última película, y de alguna forma la tenía: al igual que la chica rubia en aquel encierro, había expresado demasiado alto su dolor, se había distinguido de la masa, y sus verdugos no tuvieron piedad. Sin embargo, el terrible final del autor, de la persona, supuso también su cuento más ejemplar: habían matado al poeta, pero no su poesía, y con su muerte propinó a los intolerantes el mayor y más dañino de los golpes que podía haber concebido. Sus películas hicieron un punto seguido de su punto y final, y el halo de malditismo acabó santificando a Pasolini, convirtiéndolo en el Salvador de los diferentes, de los débiles y de los desarrapados. El hombre había muerto, pero su revolución seguía viva. Y aún hoy, 30 años después de su muerte, late para quienes deseen acercarse a sus fotogramas.

Puede decirse que Pasolini afrontó durante su carrera dos retos cinematográficos especialmente extremos, en forma de adaptaciones literarias: la del libro más sagrado de Occidente (El Nuevo Testamento, en su versión de Mateo) y la del libro más sacrílego (Las 120 Jornadas de Sodoma del Marqués de Sade). Atisbaremos la primera para acercarnos sigilosamente al estilo de “reescritura” pasoliniana en su vertiente relacional de sexo y poder, y estudiaremos con mayor profundidad las relaciones entre estos dos factores en la segunda.

El Evangelio según San Mateo resulta una película dotada de la poética contradicción (siempre aparente) que supone que un ateo convencido como Pasolini rinda un homenaje frontal a la figura de Jesucristo. Y decimos aparente porque nuestro autor siempre declaró sentir por las clases desfavorecidas el mismo tipo de amor incondicional que nos llega del hijo de Dios cristiano a través de las escrituras. De hecho, el título original es, exactamente, Il Vangelo Secondo Mateo, con una significativa elusión del carácter beatífico del evangelista. No obstante no nos centraremos en el aspecto político (quizá el más dominante del filme, por encima del religioso, por cuanto presenta a Jesucristo como un líder de revueltas campesinas sin necesidad de alterar ni un ápice el texto evangélico). Más bien tomaremos partido de la puesta en escena, verdadera protagonista de la capacidad estilística que el autor ya demuestra en su tercera película: la emergencia del audiovisual como traductor del texto clásico. Con esta actitud Pasolini plantea un dilema al imaginario colectivo: reelaborando el texto a través de la imagen el autor tiene el poder de subvertir lo consabido hasta extremos realmente insólitos.

Uno de los ejemplos más notorios de escrupuloso respeto al original literario y al mismo tiempo subversión del tópico elaborado lo encontramos en la escena del baile de Salomé: sorprendentemente en el filme de Pasolini Salomé no es otra que una preadolescente vestida de blanco que danza candorosamente con una rama de celinda. Cuando concluye su danza, Herodes, extasiado ante la belleza de la niña, le ofrece la resolución de un deseo, y ella tras mirar a su madre pide la cabeza de Juan Bautista. La primera reacción ante esta transposición textual es de perplejidad: en ningún caso la imagen de Salomé ha sido la que nos ofrece aquí el autor italiano. Muy al contrario, el cliché al que recurrimos es siempre el de una ramera lasciva, ejecutando un baile oriental de vaporosa sensualidad. No obstante, si visitamos el texto bíblico original, el resultado no puede ser más revelador:

“En la fiesta natalicia de Herodes, la hija de Herodías danzó a vista de todos y agradó al rey. Por donde este le prometió con juramento darle lo que ella le pidiese”. Mateo, 14; 6 -7.

Nada de prostitutas infames. Nada de oscuros abismos de lubricidad. “La hija de Herodías danzó a vista de todos” es la única referencia que se hace de Salomé en el texto de Mateo. Pasolini subvierte de esta forma la estandarización impuesta por el potencial dramático de la Salomé de Oscar Wilde (confirmado por el simbolismo pictórico de Franz Von Stuck y asimilado por la cinematografía mainstream como la “versión oficial” de los hechos), delineando en la mise en scène una inesperada vuelta de tuerca al mito de la femme fatal, que lo hace más próximo a Benozzo Gozzolli, aunque no se corresponda con la ingenuidad estética del renacentista. La particular visión de Pasolini sobre el sexo, la inocencia y la perversión, y el poder que los combina, emerge en esta escena con una fuerza insólita: convirtiendo a Salomé en una niña empleada por los designios de sus mayores, prostituida si se quiere, para la obtención de un objetivo particularmente horrendo.

Tomando en cuenta este análisis, puede decirse que Pasolini, en sus intentos fílmicos por definir el alma humana, es arrastrado por dos mediadores fundamentales de la voluntad: el sexo y el poder. A cada uno de ellos dedicó una trilogía de películas: la Trilogía de la Vida (El Decamerón, Los Cuentos de Canterbury y Las Mil y una Noches), y la Trilogía del Poder (Teorema, Pocilga y Saló). Debido a diversas transformaciones ideológicas en el interior del autor, casi todas derivadas de la gran decepción que le inflingía constantemente el permisivo carácter de la sociedad italiana ante el nuevo poder, Pasolini decidiría abjurar de su trilogía más amable, la de la vida, para afrontar el reto más categórico de su carrera.

Saló es la respuesta a todas las contradicciones en el interior de Pasolini. De repente, toda su filmografía se convierte en un preámbulo teórico al cine que está por hacer, y que desgraciadamente la más grotesca de las censuras, la privación de la vida, le impedirá llevar a cabo. No obstante, nos quedó su testamento cinematográfico en Saló, quizá la aproximación más estricta al horror en una pantalla de cine que jamás se haya filmado.

No se sabe con certeza qué fue lo que hizo cambiar hasta tal punto la forma de ver el mundo en Pasolini. La versión más extendida cuenta la anécdota de una frase que el autor leyó en el libro que inspiró la película: “El sexo es el instrumento que el poder emplea para sojuzgar al pueblo”. Se piensa que desde entonces, Pasolini se consideró un traidor a su propia causa, dado que en sus últimas películas había encarado el sexo desde una perspectiva más bien amable y lúdica. De ahí que decidiera dedicar su siguiente cine a un opuesto literal, y que lo hiciera adaptando al autor que le había “abierto los ojos”.

Saló supone la primera y única adaptación de la conocida novela del Marqués de Sade “Las 120 Jornadas de Sodoma”, en la que cuatro representantes de la nobleza y el clero deciden firmar un pacto de negación absoluta del bien, secuestrando a una treintena de adolescentes hijos e hijas de campesinos, y sometiéndolos a sus caprichos sexuales, en un in crescendo de voluptuosa crueldad que culminará con el atroz sacrificio ritual de cada uno de los cautivos. Si bien esta obra literaria había estado presente con anterioridad, de una forma u otra, en la filmografía de Buñuel (con su forma más explícita en la última secuencia de La Edad de Oro, en la que el español llega, en su afán iconoclasta, a identificar a Jesucristo con uno de los libertinos de la novela), ningún autor había osado arrostrar tal argumento en toda su complejidad como hizo Pasolini en su última película. Consecuentemente, nuestro autor vuelve a transcribir el clásico desde su particular óptica, y sitúa la acción en la República de Saló durante la ocupación nazi, convirtiendo a los cuatro libertinos en mandatarios del nazifascismo italiano. Esto sin duda politiza radicalmente la obra original, pero lo hace únicamente desde una contextualización que acerca la obra a una audiencia contemporánea, ya que en esencia la diferencia de los personajes continúa siendo puramente estamental.

Saló es la película de la filmografía de Pasolini (y quizá de la historia del cine) que con más insoportable crueldad relaciona elementos de poder y sexualidad, en irónica respuesta al deseo de violencia y sexo del público mayoritario. A ellos les dedica una película envenenada y letal, donde desde el primer momento se aclara que no hay escapatoria posible: cuando en el camino hacia las dependencias de los nazis uno de los jóvenes secuestrados salta de un coche e intenta escapar, es inmediatamente abatido a tiros ante la sonrisa del Presidente, que acto seguido cuenta a sus tres acompañantes un chiste sin gracia, recibiendo por respuesta sus risas complacientes: un adelanto perfecto de la espantosa gratuidad de lo que va a ocurrir en el castillo de Saló. Pasolini estructura este carrusel de la crueldad en varios “círculos infernales”, similares a los que encontráramos en La Divina Comedia de Dante Alighieri (un referente a lo largo de su carrera, tanto cinematográfica como ensayística), y esto, junto con las formas clásicas del castillo, abren el preámbulo de una constante “culturización del horror”, que vaciará aún más de sentido los crímenes de los depravados. En las primeras palabras que estos libertinos dirigen a los jóvenes lo dejan claro: para el resto del mundo, ellos ya están muertos, y esto convierte las dependencias de Saló en un lugar sin valor físico, un entorno gobernado por la aberración, donde los cuatro poderosos ejecutan el horror con una disciplina férrea, para que el placer que les genera llegue intacto a los sentidos.

Jamás estuvo tan descompensado el factor aristotélico de la catarsis (catarsis como liberación del héroe, correspondida con la de la audiencia) como en esta película, una contraindicación formal que hace posible que aún hoy buena parte del público no pueda resistir su proyección completa. De hecho, el propio Pasolini afirmaría que decidió no retratar a las víctimas como pobres desgraciados al borde de la histeria, porque el visionado de Saló habría sido imposible incluso para él. Por el contrario, los convierte en mansos corderos de un rebaño metafórico: el del pueblo desfilando servilmente ante el neocapitalismo (para Pasolini una estructura social reciclada del antiguo fascismo). Este juicio encuentra su confirmación en el denominado Círculo de la Mierda, segunda parte del filme, en el que todas las vejaciones están relacionadas con la ingestión de excrementos: un trasunto, si se quiere, de los trusts alimenticios desarrollados por los nuevos capitalistas que, literalmente, obligan al pueblo a tragarse las heces que ellos producen. No obstante, y aunque como hemos mencionado las víctimas suelen caracterizarse por un Síndrome de Estocolmo que las deshumaniza y las aleja de una posible identificación del público (en una paráfrasis de la sentencia de Sartre: “Detesto a las víctimas cuando respetan a sus verdugos”), Pasolini opta por personalizarlas en el rol de una joven e inocente rubia, incapaz de doblegarse ante la perversidad. El asesinato de su madre durante su secuestro (que también identificamos en el texto original sadiano, como un reverso oscuro del tema de la maternidad y la administración del horror de Salomé) la convierte en un ser individual, destacable de la masa, y es precisamente la exposición impúdica de su dolor lo que excita a los poderosos, y los reclama como buitres a anular totalmente a su víctima.

No obstante, la cinta nos hace constantemente partícipes de una política de hechos consumados. En consonancia, el estilo de filmación de Pasolini sufre una transformación: mientras que en sus anteriores películas el recurso de la cámara al hombro hacía a sus argumentos acreedores de cierta improvisación, aquí la composición pictórica, casi matemática, cruelmente simétrica de los planos, nos conduce como agarrados por el cuello por un férreo raíl sin retorno a lo más oscuro de la condición humana: un destino reglamentado y firmado por cuatro señores que, al verse dotados de un poder que les justifica y salvaguarda, han decidido crear una ética basada en la negación de la ética previa, con objeto de hacer de sus perversos caprichos una realidad.

Asimismo, la ausencia absoluta de moral desprovee a los verdugos del más mínimo atisbo de prejuicio: castigan con la muerte tanto las prácticas religiosas como la filiación política a la izquierda, contraen matrimonio con sus propias hijas en un símbolo de hermanación, para después humillarlas y mutilarlas, y debaten sobre la anarquía del fascismo en la sala de reuniones, rodeados de óleos abstractos, mientras que el resto del edificio se caracteriza por un recalcitrante clasicismo. Pasolini, en su labor de traducción del texto original, caracterizado por la contrastada confluencia de la frialdad enumeradora que encontramos en su estructura de “diario” y el voluptuoso horror de lo que en este se narra, utiliza varias imágenes que redundan con espeluznante coherencia en este leit motif: la sonrisa del Presidente, constante hasta casi hacer pensar que se trata de una deformidad facial, o la escena en que las chicas son obligadas a masturbar a un muñeco con objeto de enseñarles a hacerlo con un hombre son imágenes perturbadoras que, sin contener en sí mismas perversidad alguna, van construyendo la “filmación del vacío” que Pasolini se planteó como respuesta dialógica al original sadiano, y puso en práctica valiéndose de la contradicción físico-anímica de los acontecimientos y sus actantes.

La secuencia final, una galería de espeluznantes torturas dirigidas a quienes de un modo u otro han desobedecido el reglamento, dan justa fe de ésta que hemos dado en denominar “filmación del vacío”: durante 10 minutos asistimos a tormentos inimaginablemente atroces, desde la quema de genitales hasta la extracción de ojos, pasando por cabelleras arrancadas y ahorcamientos, en definitiva un exhaustivo catálogo del horror. Pasolini opta en este caso por la forma más escalofriante de filmación posible: emulando las formas epistolares de la novela, construye todo un rito escénico alrededor de la escala final de torturas, consistente en la visualización de éstas, ejecutadas en el patio, por cada uno de los cuatro libertinos, turnados, a través de unos prismáticos ubicados en el interior del edificio. De esa forma, los aullidos de dolor de las víctimas son totalmente inaudibles, y crean en la audiencia una agónica sensación de malestar íntimamente relacionada con el vacío que referíamos.

A esto debemos sumar que nuestro autor decide llevar la planificación al extremo semántico de colocarnos en lugar de los libertinos, obligándonos a asistir a toda la secuencia en plano subjetivo, a través de los prismáticos. De esta forma, el radical contraste entre el asco y el horror que siente el espectador, y el placer sin límites que siente cualquiera de los cuatro sádicos supone una resta de iguales que nos deja a cero. Se puede tomar partido durante la proyección, pero no se pueden extraer conclusiones de lo que ocurre en esta película. La brutalidad sin concesiones (eso sí, en toda su complejidad epistemológica) es la única bandera que ondea durante todo su metraje.

La noche del estreno de Saló, Pasolini fue asesinado por quienes no pensaban como él. La imagen dantesca de su cuerpo aplastado por las ruedas de un coche, apuñalado repetidamente, descalabrado y carbonizado parecía tener algún tipo de relación con su última película, y de alguna forma la tenía: al igual que la chica rubia en aquel encierro, había expresado demasiado alto su dolor, se había distinguido de la masa, y sus verdugos no tuvieron piedad. Sin embargo, el terrible final del autor, de la persona, supuso también su cuento más ejemplar: habían matado al poeta, pero no su poesía, y con su muerte propinó a los intolerantes el mayor y más dañino de los golpes que podía haber concebido. Sus películas hicieron un punto seguido de su punto y final, y el halo de malditismo acabó santificando a Pasolini, convirtiéndolo en el Salvador de los diferentes, de los débiles y de los desarrapados. El hombre había muerto, pero su revolución seguía viva. Y aún hoy, 30 años después de su muerte, late para quienes deseen acercarse a sus fotogramas.

Texto: Juanjo Iglesias

2 comentarios:

Notable el articulo...

Yo vi Saló me causo una profunda impresion. Senti un gra malestar pero despues senti pavor. Me cuestione varias cosas. De hecho queria hacer un humilde ensayo de la pelicula, pero no desde una perspectiva netamente cinefila, pues nomanejo mucho el tema, sino mas bien desde la tematica del PODER y de las ideologias, y la cosificacion del ser humano...

...pero lei tu ensayo, y es bastante bueno. Asi que lo intentare otro dia...JAJAJA

saludos!

He leído comentarios tan buenos como el tuyo, aunque no mejores al respecto de esta obra.

Por cierto, una obra valiosísima. Lo que no he leído es exploraciones teóricas de la negación estética y política de Saló en el cine posterior. Pienso especialmente en Calígula.

Publicar un comentario